中国国际新闻传媒网(向瑞成)10月9日电 金色十月美如画,秋高气爽飘彩霞,笔者一行应邀前往曾被《人民日报》海外版《光明日报》和中央电视台等多家新闻媒体报道宣传的位于三国著名政治家、曹魏重臣陈群故里的许昌市非遗项目建安区麦秸画工艺品工作室参观访问。映入眼帘的件件精美麦秸画艺术品,涵盖了人物、建筑、风景、花卉、飞鸟、卡通、动物和历史文化等诸多内容,观赏性与实用性兼具,给记者留下了深刻印象。

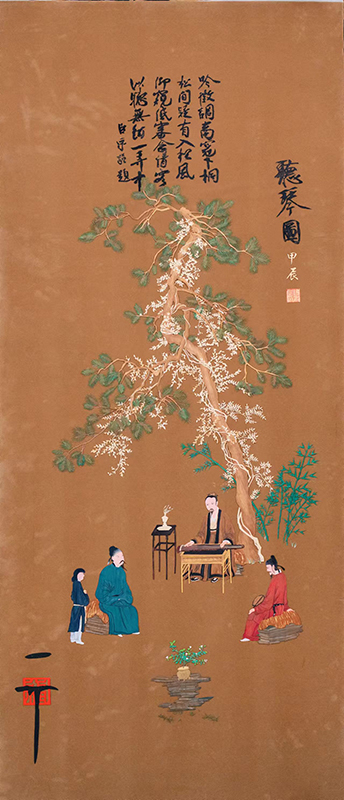

麦秸画作为国家级非物质文化遗产,是用优质麦秸杆为原料,经加工后再次进行艺术创作的一项传统艺术,也是中国传统文化艺术中的一颗璀璨明珠。在麦秸画代表性传承人杨丽丽的带领下,许昌市建安区五女店镇老庄陈村的众乡亲,凭借一根根小小的麦秆,独闯艺术天地,将随手可得的麦秆做画纸,通过刮、剪、烙、贴,创作出的天地山川、花鸟虫鱼、人物风景等形象立体丰满、栩栩如生。其作品《听琴图》以六位数的价格与客户签下订单,产品畅销全国各地,实现了从传统农业到文化产业的华丽转身。

2023年,在当地党委、政府的支持下,老庄陈村成立了许昌市建安区麦秸画工艺品工作室。从此,不仅帮助乡村妇女实现巧手致富、居家灵活就业,而且还让麦秆这个曾经的“废弃物”变成了新时代多元化增收的“黄金穗”,在探索“非遗+文旅”产业模式的基础上,实现了村民在自己家门口致富增收,用麦秸秆绘就了一条幸福路。

许昌市建安区麦秸画工艺品工作室成立以来,不但为村民提供了一个民间手工艺交流和学习麦秸画制作技艺的空间,他们在麦秸画的制作过程中,从选种、播种、收麦秸到后期的手工制作、直到与外域销售相结合,全程带动村民参与,使老年人实现“老有所学、老有所乐、老有所养”,让乡村妇女“守着娃、赚着钱、养着家”。目前,他们创作绘制的麦秸画作品,已销往国内多地。

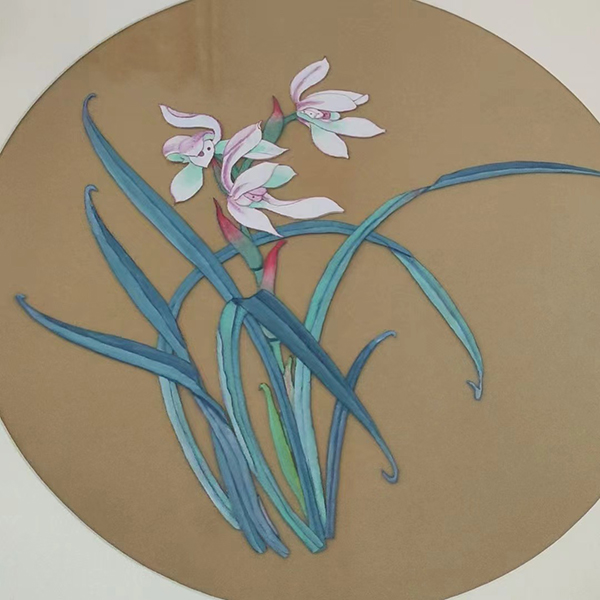

建安区老庄陈麦秸画这项非物质文化遗产,不仅在文化传承上有着不可替代的作用,而且在旅游经济的发展中扮演着重要角色。该村支部充分发挥杨丽丽带头人的作用,通过深度挖掘麦秸画工艺品的独特潜力,让麦秸画融于生活,把麦秸秆这些最土、最俗、随手抛弃的东西,通过村民们勤劳的双手和智慧,巧夺天工地制做成了高雅的艺术品,一幅幅题材各异的麦秸画,做成了能生钱的“金麦穗”。

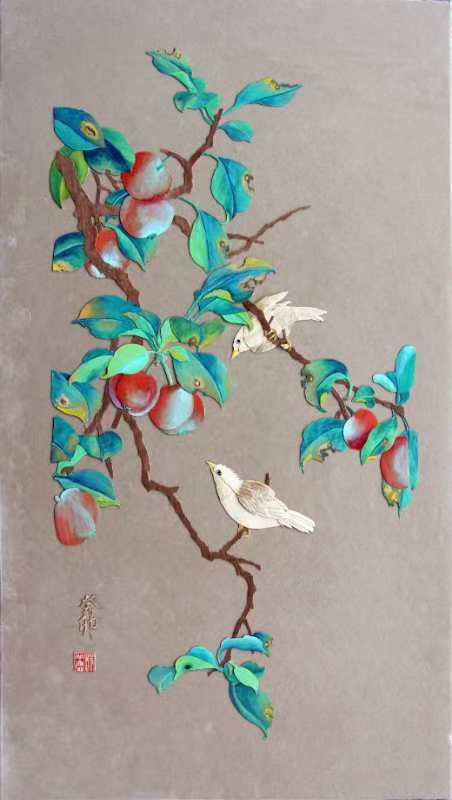

麦秸画是我国民间传统工艺的瑰宝,它既有深厚的传统文化内涵,又有丰富的现代装饰性和欣赏性,还能体现和展示中华民族自古就有的精巧技艺和聪明才智。麦秸画代表性传承人杨丽丽在麦秸画工艺品创作中,坚持“创造性转化和创新性发展”,在保持麦秆自然光泽和纹理的基础上,大胆吸收并借鉴工笔、版画、剪纸、烙画、浮雕染色等其它艺术形式,以精湛的制作手法,创作出了一系列精致、典雅的麦秸画艺术精品。

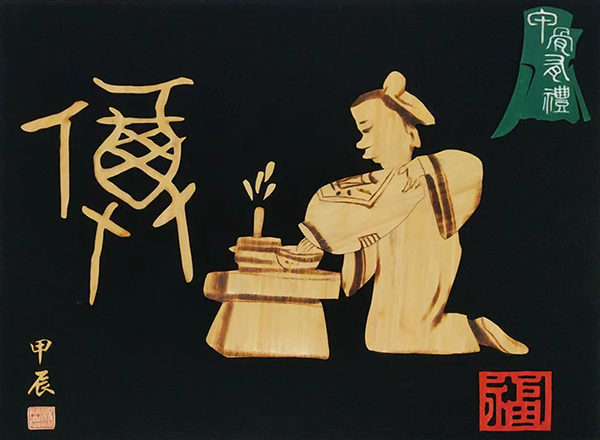

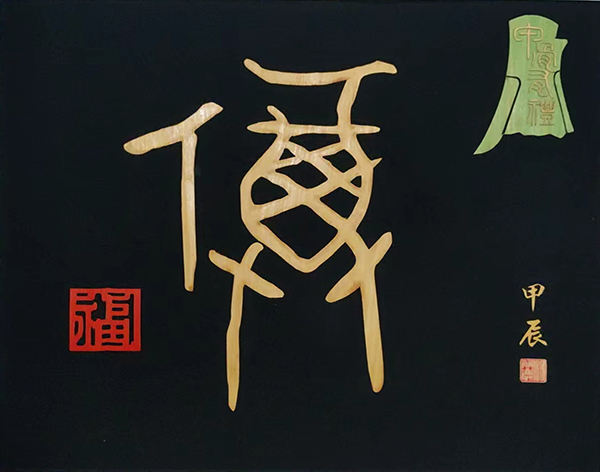

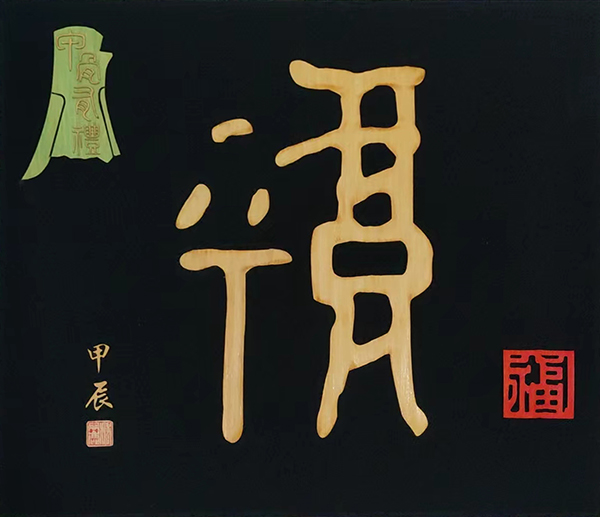

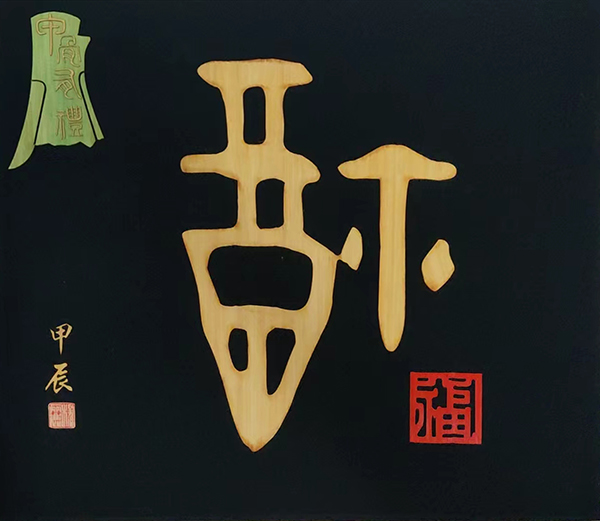

建安区麦秸画工艺品工作室创作出的麦秸画,不仅有对传统文化和艺术的继承,更可贵的是在继承中的创新。他们在麦秸秆加工染色方面,经过长期的探索和试验,突破了秸秆染色的难题,还申报了国家专利,并向麦秸画制作艺术更高更远的目标迈进。在2023年的第20届深圳国际文博会上,该区麦秸画工艺品工作室参会的作品《甲骨文六福》,以殷商文化为载体,以美学为着眼点,融合中国传统“福”文化,创作出的甲骨文“六福”一经展出,即被抢购一空。

最亮丽的是:麦秸画传承人杨丽丽对照现藏于北京故宫博物院宋徽宗赵佶创作的《听琴图》,采用1:1比例还原设色创作,将现代美术思想和绘画、缂丝技法融入其中,人物衣着线条自然、质感鲜明,面部刻画细致入微,表情细腻,使作品具有清晰的层次、合理的透视、自然的光感,在中国麦秸画艺术创作上十分罕见,充分体现了我国传统艺术与现代艺术创新的完美融合,该幅作品同时在文博会上被深圳一位收藏爱好者定购收藏。

老庄陈村麦秸画文化产业的发展,为乡村振兴注入了新的活力并荣获了多项荣誉,在先后被评为“河南省文明村”、“河南省乡村旅游特色村”和“省级卫生村”的同时,老庄陈村党支部还被许昌市评选为“五好党组织”。该村的党支部书记陈军固满怀信心的对我说:“我们老庄陈村在麦秸画文化产业做大做强的同时,要以麦秸画为文化产业龙头,在带动乡村旅游、农民致富的同时,还要把麦秸画做活、做大、做强,做到可听、可看、可体验,让麦秸画制作艺术传授给更多的人,使麦秸画这一国家非物质文化遗产发扬光大。在这广茂的原野里,开拓出更多、更大的肥田沃土,让全村村民的乡村生活,越过越美满,越过越幸福”。(通讯员:刘金有 张佰庆)